Противопоказания для проведения ЭОД

Любые исследования и элеткроодонтодиагностика не является исключением, имеют свои противопоказания к использованию. Их можно разделить на относительные и абсолютные.

К первой категории можно отнести:

- Нервное возбуждение пациента, которое может привести к получению неточных результатов.

- Наличие факторов, которые приводят к утечке тока в ротовой полости. Это возможно при наличии штифтов, коронок, амальгамы, перфорации стенки коревого канала.

- При наличии препятствия для прохождения тока, например, вкладка или пластмассовая коронка на зубах.

К абсолютным противопоказаниям относятся:

- Наличие кардиостимулятора у больного.

- Психические расстройства.

- Детский возраст до 5 лет.

- Нельзя достигнуть полной сухости зуба.

- Пациент не переносит электрический ток.

Показания

Измерение ответной реакции нервных волокон, расположенных в пульпе зуба, может потребоваться не только при патологиях данной анатомической структуры, но и при других стоматологических заболеваниях, включая кариес, кисты, грануляции и травмы. Электроодонтодиагностика нередко является единственным методом, помогающим контролировать эффективность терапевтического и хирургического лечения зубов и определять тактику дальнейших действий.

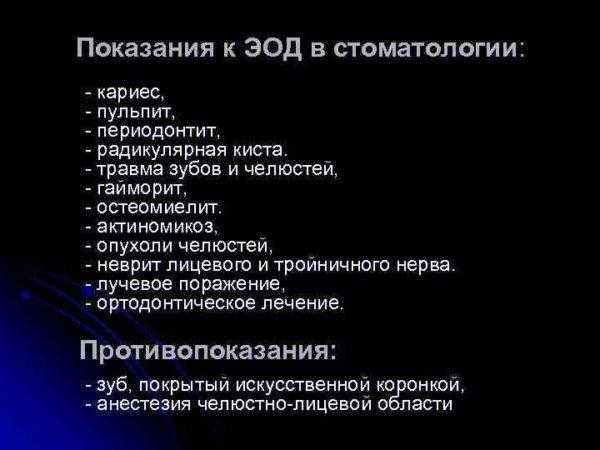

Показания к ЭОД в стоматологии

В список показаний, при которых может быть показано исследование биопотенциалов пульпы в ответ на действие внешних раздражителей (электрический ток является одним из самых мощных возбудителей нервной импульсации), входят следующие стоматологические заболевания и патологии:

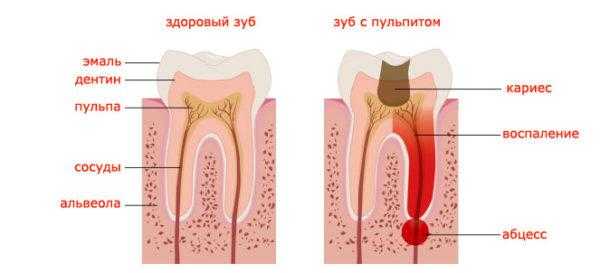

наличие глубоких кариозных полостей, болезненных при зондировании, с выраженными изменениями дентина (позволяет определить глубину некротических изменений и оценить вовлеченность пульпы в воспалительный процесс);

Фото этапов лечения глубокого кариеса

- пульпит (с целью диагностики);

- патологии челюстей и альвеолярных лунок, в которых фиксируется зубной корень (опухоли, кисты, грануляции, воспалительные процессы);

- механические повреждения (травмы) зубочелюстной системы;

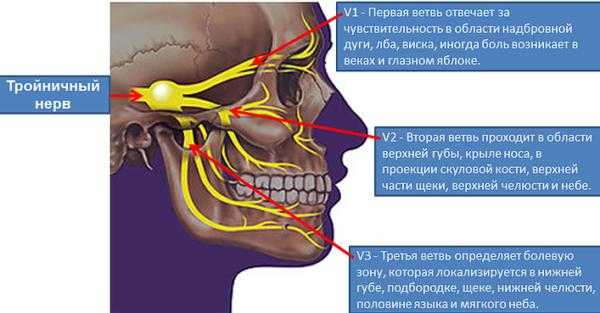

- неврологические расстройства (включая неврит луночковых нервов, расположенных в альвеолярных возвышениях);

Неврит луночкового нерва

- гнойное поражение костей челюсти (остеомиелит);

- поражение околозубных коллагеновых периодонтических волокон;

- полостные серозно-экссудативные или гнойно-экссудативные образования в верхушке зубного корня;

- инвазии палочкообразными бактериями класса актиномицетов.

Актиномицеты

ЭОД позволяет оценить целесообразность сохранения нервных компонентов пульпы при поражении глубоких околозубных тканей (периодонтите), различных травмах и деформациях челюсти. В ряде случаев данный метод диагностики применяется при комплексном обследовании придаточных пазух носа из-за их близкой анатомической связи с пазухами (придаточными ходами) верхней челюсти.

Для чего проводится ЭОД

Применяется электрический пульпарный тест и в ортодонтии при необходимости проведения коррекционного лечения с использованием ортодонтических скоб, зубной капы или применением стоматологического протезирования.

Литература

1. Молоканов Н.Я., Купреева И.В., Стефанцов Н.М., Шашмурина В.Р. Физические факторы в комплексной диагностике и лечении стоматологических заболеваний. — Смоленск: СГМА, 2013. 42 с.

2. Abd-Elmeguid A.Yu D.C. Dental pulp neurophysiology: part 2. Current diagnostic tests to assess pulp vitality / J Can Dent Assoc. 2009. N75 (2). P. 139-43.

3. Николаев А.И., Петрова Е.В., Тургенева Л.Б., Галанова Т.А., Николаев Д.А., Медведева Т.М., Николаева Е.А. Электроодонтодиагностика: современные возможности старого метода // Dental IQ.2014. N 42. С 83-91.

4. Николаев А.И., Петрова Е.В., Тургенева Л.Б., Николаева Е.А. Электроодонтодиагностика в современной стоматологии // Эндодонтия Today 2015 N2. С. 38-42.

5. Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология: учебное пособие, 9-е изд., перераб. и доп. — М.: МЕДпресс-информ, 2013. — 928 с.

6. Nam K.C., Ahn S.H., Cho J.H. et al. Reduction of excessive electrical stimulus during electric pulp testing // Int Endod J. 2005. N38(8). P. 544-549.

7. Лукиных Л. М., Успенская О. А. Физиотерапия в практике терапевтической стоматологии: Учебное пособие. 2-е изд. — Н. Новгород: Изд-во Нижегородской государственной медицинской академии. 2005. 36 с.

8. Электроодонтодиагностика: учебное пособие. Под ред. А.И.Николаева, Е.В.Петровой — М.: МЕДпресс-информ, 2014. 40 с.

9. Chen E., Abbott P.V. Dental pulp testing: a review // Int J Dent. 2009. Epub. 12 p.

10. Jafarzadeh H., Abbott P.V. Review of pulp sensibility tests. Part II: electric pulp tests and test cavities // Int Endod J. 2010. N 43(11). P. 945-958.

11. Jespersen J.J., Hellstein J., Williamson A. et al. Evaluation of dental pulp sensibility tests in a clinical setting // J Endod. 2014. N 40(3).P. 351-354.

12. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство / Под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 906 с.

13. Рединова Т.Л., Любомирский Г.Б. Показатели электровозбудимости пульпы различных групп зубов у лиц разного возраста // Институт стоматологии. 2009. N2. С. 75.

Ваша оценка: Нет

Подготовительные мероприятия

Перед тем как провести исследование, и пациент, и оборудование проходят специальную подготовку. Сначала готовиться к работе аппарат.

Чтобы не допустить перенос инфекции от одного пациента к другому, активный электрод и загубник подвергаются стерилизации перед каждым сеансом. Другие детали и сама поверхность прибора только дезинфицируются.

Затем врач выполняет все действия в следующем порядке:

- Подбирает участок электродов (пассивного и активного).

- Подсоединяет их к клавишам «Р» и «А» на панели управления.

- Заземляет прибор.

- Включает в сеть.

- Настраивает тестер.

Для его настраивания выставляется скорость увеличения силы тока для диагностирования. В некоторых моделях для облегчения и удобства работы стоматолога есть функции подсветки и подачи звукового сигнала.

Для получения точных данных полость рта пациента подвергается профессиональной чистке — удаляются все отложения. Особое значение уделяется исследуемым участкам. При этом не рекомендуется перед ЭОМ использовать для чистки методики, интенсивно воздействующие на ткани, это лазер и ультразвук.

Далее, исследуемая единица изолируется от слюны, высушивается тампоном (все движения им выполняются в направлении от режущего края к центру).

Важно! Использовать для высушивания эфир или спирт запрещено. Если исследуемый зуб кариозный, размягченный дентин вычищается, а полость просушивается

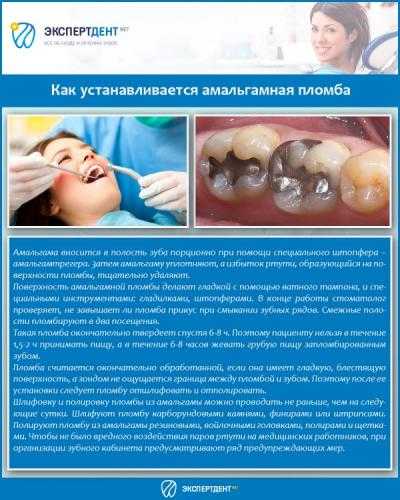

Когда он запломбирован амальгамной пломбой, она удаляется, т. к. данный материал является хорошим проводником тока

Если исследуемый зуб кариозный, размягченный дентин вычищается, а полость просушивается. Когда он запломбирован амальгамной пломбой, она удаляется, т. к. данный материал является хорошим проводником тока.

Чтобы исключить нервозность и нервное перенапряжение, пациенту рассказывается о возможных ощущениях по время диагностики. Могут проявиться покалывания, дрожание, толчки. Человека предупреждают, что о своих ощущениях он должен сообщить врачу.

Затем на пол для изоляции врача и кресла с человеком кладется резиновый коврик.

Этапы процедуры

Перед исследованием наконечник, обработанный предварительно гелеобразным токопроводящим средством, размещается на чувствительном участке, прижимается к исследуемой единице.

Прибор включается в сеть и начинает подавать импульсы. При проявлении первых неприятных ощущений, больной жмет на кнопку, и аппарат фиксирует показание. Его значение и будет той силой, на которую дала реакцию проблемная область.

Проверка проходит на тех участках, где реакция развивается при минимальных показаниях. У моляров – на фронтальных буграх, у премоляров — на буграх со стороны щек, у резцов – на их режущих краях.

Для контроля точности настройку тестера ЭОД проверяют на непораженных тканях. Если значения находятся в рамках нормы, то данные считаются достоверными. Если же цифры выходят за пределы 2-6 мкА, исследование проводится повторно после перенастройки прибора.

Стоматолог получает неточные значения если:

- во рту проводником были задеты металлические конструкции;

- электрод затронул щеку;

- больной до процедуры выпил седативный препарат или анальгетик.

При обследовании важно следить за тем, чтобы электрод не соприкасался с десной, а эмаль, во избежание появления на ней влаги, периодически подсушивалась. Электровозбудимость проблемного участка проверяется 2 раза, после чего выводится среднее значение

Электровозбудимость проблемного участка проверяется 2 раза, после чего выводится среднее значение.

В видео более подробно рассказывается о проведении процедуры электродиагностики жизнеспособности пульпы.

Техника и методика электроодонтодиагностики

1. Подготовить аппарат к работе:

- подсоединить активный и пассивный электрод к соответствующим клавишам «А» и «Р»;

- заземлить;

- включить в сеть;

- нажать клавишу «Вкл» (загорается сигнальная лампочка) «50 или 200».

2. Подготовить пациента к процедуре:

- усадить удобно;

- объяснить, возможные ощущения во время электроодонто диагностики;

- положить резиновый коврик на пол для изоляции кресла больного и врача;

- подготовить зуб для исследования.

Для исследования зуб необходимо изолировать от слюны, высушить ватным шариком в направлении от режущего края к экватору (нельзя применять спирт, эфир). При наличии зубных отложений их обязательно удаляют. Если зубы кариозные, то необходимо убрать размягченный дентин и просушить полость. Для точной диагностики при наличии пломбы из амальгамы ее удаляют, т.к. пломба из амальгамы — хороший проводник электрического тока, по которому электрический ток хорошо разветвляется. Во избежание утечки тока при проверке возбудимости зуба с пломбой, имеющей контакт с соседней пломбой, необходимо ввести целлулоидную пластину, смазанную вазелином между ними. Расположить электроды в зависимости от используемого аппарата. Так, пассивный электрод при работе с аппаратом ОД-2м располагается вместе с увлажненной прокладкой на тыле кисти и фиксируется бинтом; при работе с аппаратом ЭОМ-1 дается больному в руку.

Активный электрод располагают на чувствительных точках:

- середина режущего края фронтальных зубов;

- верхушка переднего бугра у премоляров;

- верхушка переднего щечного бугра у моляров;

- со дна кариозной полости в 3—4 точках.

3. Провести процедуру:

— нажать клавиши «50-200» (переключение диапазонов), при этом загорается сигнальная лампочка «50» или «200». Начинают исследования на диапазоне 50 мкА. При работе с аппаратом ЭОМ-3 после размещения электродов на пациенте медсестра плавно и медленно выводит ручку потенциометра вправо до появления ощущения в зубе (тепло, жжение, толчок), о чем пациент извещает звуком «А-А». Медсестра регистрирует пороговую силу тока и отпускает ручку потенциометра, выключает клавишу «Сеть».

При работе с аппаратом ЭОМ-1 после размещения электродов пациент нажимает кнопку выключателя и импульсы поступают в цепь пациента (рука врача, держащая активный электрод, должна быть в резиновой перчатке). При появлении минимальных ощущений в зубе пациент снимает большой палец с кнопки и размыкает цепь (перед каждым исследованием стрелка возвращается на нуль). Врач регистрирует пороговую силу тока по шкале миллиамперметра. Нельзя проводить исследования электровозбудимости с пломбы, прилегающей к десне, необходимо следить, чтобы не было контакта электродержателя активного электрода со слизистой оболочкой. Во время процедуры зубы периодически высушиваются, т.к. они увлажняются при дыхании.

Подготовка к ЭОД

Процедура электроодонтодиагностики требует определенной подготовки не только от пациента, но и от специалиста, который будет ее проводить.

Подготовка к ЭОД

Стоматологическая подготовка

Перед назначением ЭОД пациентам любого возраста проводится тщательный осмотр и частичная санация ротовой полости. Обязательным этапом подготовки является удаление зубного камня и бактериального налета при помощи лазера или ультразвука, а также установка специальных пластинок на основе нитрата целлюлозы между соседними пломбами в случае их соприкосновения и механического взаимодействия. Такая мера необходима для предотвращения утечки тока, обеспечения безопасности пациента и медицинского персонала и получения максимально достоверных результатов. Пластинку перед исследованием обязательно смазывают вазелиновым или глицериновым маслом, чтобы она не оказывала повреждающего воздействия на зубную эмаль.

К ЭОД нужно должным образом подготовиться

Отдельная подготовка требуется пациентам, которым установлены пломбы из амальгамы. Амальгама представляет собой сплавы ртути различной консистенции с другими металлами и является наиболее прочным пломбировочным материалом, который используется в стоматологии более 110 лет. Несмотря на высокую прочность и стойкость к влиянию повреждающих факторов, пломбы из амальгамы имеют ряд свойств (например, высокая теплопроводность), которые делают невозможным применение токов различной мощности у пациентов с пломбами из этого материала. Если таким больным показано проведение электроодонтодиагностики, пломбы из амальгамы на период исследования удаляются.

Как устанавливается амальгамная пломба

Медикаментозная подготовка

Какая-либо специфическая подготовка пациента к ЭОД обычно не требуется. Показанием к приему седативных и успокоительных средств накануне исследования может быть повышенная тревожность, нервозность, приступы эпизодической пароксизмальной тревоги (панические атаки), которые являются прямым противопоказанием к проведению процедуры. Таким больным рекомендуется за три дня до электроодонтодиагностики начать прием растительных средств с седативной и противотревожной активностью (после консультации с врачом, который будет проводить диагностику). Это могут быть настойки хмеля, пустырника, валерианы, а также отвары и настои из мяты, чабреца, душицы. Принимать их следует от 2 до 4 раз в день, если иное не назначено специалистом.

Валерианы настойка

«Ибупрофен»

Накануне и в день исследования

Рекомендации относительно подготовки к ЭОД непосредственно в день исследования носят общий характер и типичны для многих видов стоматологической диагностики.

-

В день процедуры стоит отказаться от курения, использования жевательной резинки, бальзамов и ополаскивателей.

- За сутки до ЭОД лучше употреблять в пищу блюда, приготовленные с применением методов механического щажения, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на исследуемый участок челюсти. Рекомендованные блюда для данного периода: протертые супы, бульоны, пюре из фруктов и овощей, каши, запеканки, пудинги, суфле.

-

Накануне и в день проведения диагностики необходимо максимально ограничить физические и эмоциональные нагрузки.

Если пациент принимает какие-либо таблетки, которые могут влиять на активность нервных элементов пульпы при раздражении током, следует сообщить об этом врачу, который будет проводить процедуру.

Как проводится фриз-тест

Для фриз-теста необходимо вещество с минусовой температурой. Если просто полить водой из пустера на зуб — это, увы, не даст достоверной информации. Зуб может и среагировать, но оценить эту реакцию доктор не сможет.

Охлаждающим реагентом может быть лёд (0°С), хлорэтан (-5°С), замороженный углекислый газ/сухой лёд (-75°С) или специальный спрей с хладагентом. Одним из наиболее популярных и эффективных спреев является ENDO-FROST, его температура составляет -50°С. Доказано, что при температуре -45-50°С точность холодового теста равна 85%, а это вполне достоверно для дополнительного метода диагностики.

Как проводится фриз-тест

Технология проведения фриз-теста

Доктор высушивает интересующий зуб, изолирует его от слюны и касается эмали маленьким ватным шариком с охлаждающим раствором. То есть на сам зуб брызгать спреем не надо – смысл в точечном прикладывании ватки. Сначала лучше приложить ватный шарик к заведомо здоровым зубам, чтобы понять, какая у человека реакция в норме. Потом тест проводят на предполагаемом причинном зубе.

Как только зуб среагирует болью – пациент поднимает руку вверх, а врач убирает ватку. И как только боль проходит, пациент опускает руку вниз. Доктору нужно засечь быстроту наступления боли и её продолжительность.

Технология проведения фриз-теста

Анализ результатов теста:

- Здоровый зуб — быстрая болевая реакция и быстрое (3-5 секунд) прохождение боли.

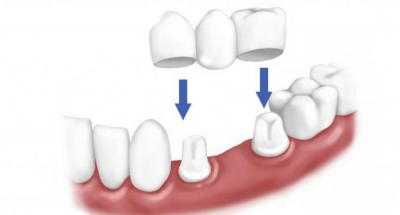

- Обратимое воспаление в пульпе – болевая реакция до 15 секунд. Так бывает, когда зуб ноет после лечения глубокого кариеса или препарирования живого зуба (без предварительного лечения каналов) под металлокерамическую коронку.

- Пульпит – долгий или быстрый болевой ответ, но обязательно долгое прохождение боли (более 30 секунд). Зуб «заходится». Степень боли индивидуальная: у разных людей может или ныть, или болеть довольно сильно — это не свидетельствует о глубине воспаления. Ключевой показатель всё же время болевой реакции.

- Периодонтит – зуб не болит совсем, потому что «нерв» погиб.

Для диагностики полезно сравнить с антагонистом — то есть с зубом с противоположной стороны (сверху или снизу от причинного).

Есть категория пациентов, которые приходят на приём с бутылочкой холодной воды и постоянно делают оттуда маленькие глотки, потому что это облегчает боль. У таких пациентов применение фриз-теста снимает болевой симптом. То есть, для врача это будет подтверждением диагноза необратимый пульпит и сигналом к лечению зубных каналов.

Анализ результатов теста

Когда фриз-тест не применяется

Холодовой тест не даст результата при проведении на зубе с массивной композитной пломбой, металлокерамической, циркониевой коронкой или с коронкой CEREC. Ведь для получения ответа от зуба охлаждённую ватку нужно приложить непосредственно к эмали. А когда нет возможности дотронуться до эмали – то и тест не сработает.

Не вреден ли фриз-тест для зубов?

Клинические исследования опровергли опасения по поводу возможного негативного воздействия хладагента на эмаль и на керамические виниры и коронки. Применение фриз-теста абсолютно безопасно и не несёт никакого вреда зубам и искусственным реставрациям.

Не вреден ли фриз-тест для зубов?

Температурные тесты – это современный, простой и безопасный способ понять, почему болит зуб после лечения кариеса, замены пломбы или лечения корневых каналов. Стоматологи-терапевты сети клиник KANO помогут вам разобраться с этими проблемами!

Применение электрического тока в стоматологии

Электроодонтодиагностика зуба или ЭОД — метод стоматологического исследования, который используют для обследования пульпы. Через нее пропускают электрический разряд и оценивают, как нервные волокна на него реагируют. Затем определяют целостность и функциональное состояние пульпы. ЭОД часто назначают вместо рентгена, если нельзя делать снимок, или вместе с ним, чтобы получить более точные данные.

В статье Stom-Firms.ru расскажем, как проходит электроодонтодиагностика, когда ее применяют, и есть ли у метода ограничения. Здесь же вы найдете краткий обзор ценна процедуру в стоматологиях Москвы.

Частые вопросы

Как работает электроодонтометрия?

Электроодонтометрия – это метод оценки состояния зубов, основанный на измерении электрической проводимости зубной ткани. С помощью специального прибора, называемого электроодонтометром, проводятся измерения, которые позволяют определить степень повреждения зуба и его потенциальную чувствительность.

Какие заболевания зубов можно выявить с помощью электроодонтометрии?

Электроодонтометрия позволяет выявить кариес, пульпит, периодонтит, а также определить степень повреждения зубной эмали и дентина. Она также может использоваться для оценки состояния зубов после проведенного лечения и контроля эффективности применяемых методов лечения.

Какие ограничения имеет электроодонтометрия?

Электроодонтометрия имеет некоторые ограничения. Например, она не может быть использована для оценки состояния зубов с протезами или коронками, так как эти материалы могут искажать результаты измерений. Кроме того, электроодонтометрия не может заменить визуальный осмотр и другие методы диагностики, она лишь дополняет их и позволяет получить более полную картину состояния зубов.

Когда проводят фриз-тест

Фриз-тест полезно делать в случаях, когда непонятно, какой именно зуб вызывает болевые ощущения и по какой причине: из-за плохо леченного канала зуба или по другой причине.

Фриз-тест применяется:

- Если кариес настолько глубокий, что может оказаться пульпитом. Ведь тактика лечения кариеса и пульпита кардинально разная!• Если есть сомнения, не перешёл ли пульпит в периодонтит.

- При остром пульпите пациент часто не может определить, какой именно зуб является причиной страданий, потому что боль «отдаёт» на всю половину головы. А холодовой тест является объективным указателем на больной зуб.

Когда проводят фриз-тест

Электроодонтодиагностика, показания и противопоказания

Электроодонтодиагностика — метод, исследования состояния нервных элементов пульпы зуба с помощью электрического тока. Импульсный постоянный или переменный ток низкой частоты, используемый для определения пороговой реакции пульпы, не повреждает ткани зуба даже при многократных исследованиях, точно дозируется и измеряется.

Показанием к проведению электроодонтодиагностики являются: некариозные поражения твердых тканей зубов, кариес, пульпит, периодонтит, радикулярная киста, травма зубов и челюстей, гайморит, остеомиелит, опухоли челюстей, неврит тройничного нерва, пародонтит и пародонтоз, ортодонтическое лечение.

Электроодонтодиагностика не проводится на зубах, покрытых искусственными коронками. Эту процедуру так же не делают после проведения анестезии в исследуемой области.

Применение в стоматологии

Впервые методику электродиагностики в стоматологическую практику ввел советский ученый Лев Рубин в 1949 году. Вскоре ЭОД получила распространение и за границами СССР. В 1980 году это был единственный метод, который позволял проанализировать состояние пульпы.

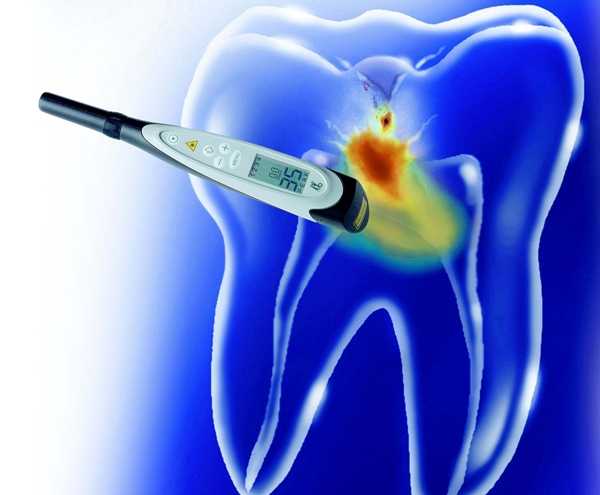

На современном этапе конкуренцию ЭОД составляет рентгенографическое исследование, диагностика светом (трансиллюминация) и лазерным аппаратом KaVo DIAGNOdent.

Однако рентгенографическое исследование не всегда бывает эффективным, трансиллюминация применима только при исследовании передних зубов. Оба метода вместе с лазерной диагностикой лишь визуализируют патологию, но не дают полной информации о ее характере.

Тем не менее, для точных результатов исследования врачи должны сначала проводить рентгенодиагностику (или диагностику лазером, светом), а только потом – ЭОД. Еще до начала процедуры у стоматолога должны быть предположения о том, в какой области произошли патологические изменения.

Суть метода

ЭОМ (сокращенное название электроодонтометрии) – метод обследования, позволяющий проверить и оценить жизнеспособность зубных тканей электрическим током при их травматическом повреждении, новообразовании, воспалении или иных заболеваниях зубочелюстной системы.

В результате стоматолог получает возможность:

- подобрать оптимальный метод лечения;

- оценить эффективность проведенной терапии;

- определить степень распространения и локализацию патологического процесса;

- вычислить длину корневых каналов;

- отслеживать динамику патологического процесса;

- оценить состояние нервных окончаний и тонус кровеносных сосудов;

- определить степень минерализации эмали.

Электроодонтометрия может дополнять или быть альтернативой рентгену в случае, если по каким-либо причинам выполнить рентгенографию невозможно.

Методика основана на способности зубных тканей приходить в возбуждение под действием внешнего раздражителя. Те же самые ткани, исходя из их функционального состояния в момент диагностирования, имеют разную возбудимость.

Длительность действия тока можно менять, а раздражение повторять многократно без ущерба для общего здоровья и тканей.

Впервые попытка использовать электроток для оценивания состояния зубов была в конце 19 века. В 1887 г. Мужито для диагностирования кариеса предложил применять ток, а немного позже Маршал (в 1891 г.) и Вудворт (в 1896 г.) разработали методику определения жизнеспособности и состояния пульпы.

Но несовершенство оборудования и некоторые неточности в технике выполнения приводили к ошибкам в диагностировании, и не позволили данный способ внедрить в стоматологическую практику.

В середине 20 века профессор Рубин Л.Р. на основе новых физиологических данных о зубочелюстной системе, разработал и опробовал методику определения возбудимости пульпарных тканей при их раздражении импульсами постоянного/переменного электротока.

Точность, достоверность и простота данной методики позволили ее внедрить повсеместно в практику для диагностирования и лечения разных стоматологических состояний.

Техника проведения электроодонтодиагностики

В основе электроодонтодиагностики лежит свойство нервной ткани приходить в состояние возбуждения при раздражении электрическим током. При этом определяется пороговое возбуждение болевых и тактильных рецепторов пульпы зуба, что сопровождается возникновением ощущения легкого толчка, укола или вибрации в исследуемом зубе.

При проведении электроодонтодиагностики ничто не должно отвлекать пациента. Для изоляции кресла больного и врача на пол кладут резиновый коврик. Врач должен работать в резиновых перчатках, чтобы исключить утечку тока во время исследования вместо металлического зеркала следует пользоваться пластмассовым шпателем. Зуб изолируют от слюны, тщательно высушивают ватными шариками в направлении от режущего края к экватору. Для высушивания не следует применять воздушный пистолет и химические вещества (спирт, эфир), так как это может привести к развитию болевого приступа (например, при пульпите) и изменению порога возбудимости пульпы зуба. Так как при дыхании зубы увлажняются, высушивание периодически повторяют.

Если зуб интактный или покрыт пломбой, то на рабочую часть активного электрода помещают токопроводящую резину или смоченную водой ватную турунду, а сам электрод располагают на чувствительных точках: середина режущего края на фронтальных зубах, верхушка щечного бугра у премоляров, верхушка переднего щечного бугра у моляров. Экспериментально установлено, что с этих точек реакция возникает при минимальной силе тока. (рис.1)

Точки для ЭОД интактных зубов (рис.1)

Пломба в области шейки, на контактной поверхности или фиссуре не мешает проведению исследования. Если на месте чувствительной точки зуба расположена пломба, то активный электрод помещают непосредственно на пломбу. (рис.2) Нежелательно проводить исследование электровозбудимости пульпы с пломбы, прилегающей к десне, так как в этом случае ток может уходить в мягкие ткани.

ЭОД с пломбы зуба (рис.2)

Если в зубе имеется амальгамовая пломба, то следует помнить, что амальгама — хороший проводник, по которому электрический ток широко разветвляется, но лишь часть тока, подаваемого на зуб, попадает в пульпу. Для точного определения порога возбудимости в таких случаях желательно удалить пломбу и после этого провести электроодонтодиагностику.

Если возбудимость проверяют с пломбы, имеющей контакт с соседней пломбой, то во избежание утечки тока между ними вводят целлулоидную пластину, смазанную вазелином.

В кариозных зубах электровозбудимость проверяют со дна кариозной полости. Предварительно необходимо убрать размягченный дентин и просушить полость. При этом на рабочую часть активного электрода не нужно помещать ватную турунду или токопроводящую резину, а металлическая рабочая часть активного электрода должна касаться дна кариозной полости. Исследование проводят в 3-4 точках. (рис.3) Ориентиром возбудимости служит минимальная сила тока, полученная в какой-либо точке.

Методика

Пациента усаживают в кресло, подключают аппарат к сети

Важно изолировать исследуемый зуб от контакта с металлами во рту (пломба из амальгамы или часть протеза), а также от слюны. Высушивание проводят ватными шариками, но не пистолетом (он может спровоцировать приступ боли и это изменит показания) или тем более спиртом

Пассивный провод (электрод) больной держит в руке. В современных моделях пассивный электрод вешается пациенту на нижнюю губу в виде крючка (как при работе с апекс-локатором). Активный врач накладывает ему на следующие точки, где как показали клинические исследования, реакция вызывается при минимальных значения:

- передние зубы (резцы и клыки) – середина режущего края

- премоляры (малые коренные) – щечный бугор

- моляры (большие коренные) – передний щечный бугор

Затем подают ток, постепенно увеличивая значения, пока больной не ощутит покалывания, боли, толчка или жжения. Если на месте предполагаемого исследования есть пломба, то активный электрод цепляют прямо за неё. При диагностике кариеса, надо поместить провод на дно полости, для чего следует сначала удалить размягченный дентин. Тоже самое касается и корневых каналов.

Для контроля правильной настройки аппарата проверяют здоровый зуб. Если показания в пределах 2-6, то результаты достоверны. В случаях когда значения выходят за данные рамки, следует провести все процедуры повторно, правильно настроить прибор, а то и вовсе заменить его.

Как проходит процедура?

Процедура выполняется в условиях стоматологического или физиотерапевтического кабинета, но важно учитывать, что приборы, используемые для УВЧ и СВЧ, могут оказывать влияние на работу приборов для электродиагностики и повышать вероятность получения ложных результатов. Исследование проводят в положении сидя на стуле или в стоматологическом кресле

Прибор для электроодонтодиагностики

Важным этапом подготовки к ЭОД непосредственно перед диагностикой является высушивание зуба при помощи ватных шариков (недопустимо применение жидкостей на спирту или эфиров). Высушивание необходимо повторять несколько раз во время измерений, так как поверхность зуба периодически увлажняется за счет дыхания

Крайней важно следить, чтобы помещенные в полость рта электроды не контактировали со слизистыми оболочками, поэтому исследуемый зуб изолируется от мягких тканей и слюнного секрета

Техника и методика электроодонтодиагностики

Для изоляции кресла и врача под ноги больному кладут коврик из резины. Работу специалист должен осуществлять без перчаток. Это необходимо для предотвращения ложных реакций и обеспечения достаточной замкнутости электрической цепи.

Действия медицинского персонала

В непосредственном контакте с пациентом находится врач-стоматолог. Регулировка мощности прибора и силы подаваемых импульсов проводится медсестрой путем перемещения ручки потенциометра в различные положения. О возникающих ощущениях (боль, шевеление, покалывание, пощипывание, толчки в зубе) больной сообщает условленными жестами, например, поднимает вверх руку. Эти реакции, а также их силу и скорость возникновения, фиксирует врач для дальнейшего измерения и оценки.

Для проведения процедуры наконечник для исследования ставится на чувствительные места

Куда устанавливаются электроды?

Электроды устанавливаются на зубах в местах максимальной активности биологических потенциалов.

Таблица. Схема установки электродов во время ЭОД.

| Группа зубов | Куда устанавливается электрод? |

|---|---|

|

Моляры (большие коренные) |

Верхняя часть передне-щечного бугра. |

|

Премоляры (малые коренные) |

Верхняя часть переднего бугра. |

|

Фронтальные зубы (клыки, центральные и боковые резцы) |

Срединная линия по отношению к режущему краю. |

Строение зуба человека

Здоровый зуб и зуб с пульпитом