Режим дозирования

При полуоткрытой системе: 2-4 об.% эфира во вдыхаемой смеси поддерживают анальгезию и выключение сознания, 5-8% — поверхностная общая анестезия, 10-12% — глубокая общая анестезия. Для усыпления больного могут потребоваться концентрации до 20-25%.

Передозировка

Симптомы: при острой ингаляционной интоксикации — головная боль, тошнота, боль в пояснице, возбуждение, неадекватное поведение; затем — астения, сонливость, потеря сознания. Дыхание редкое и поверхностное, цианоз , акроцианоз, тахикардия , нитевидный пульс, выраженный мидриаз , снижение АД, остановка сердца.

При хронической интоксикации — снижение аппетита, тошнота (редко рвота), запоры, апатия, бледность кожных покровов, головная боль, головокружение, непереносимость этанола.

Лечение. Немедленное прекращение подачи эфира, удаление пострадавшего из зоны действия токсичного соединения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Ингаляции увлажнённого кислорода, щелочные масляные ингаляции, при упорном кашле — этилморфин , кодеин . В/в вводят 20-30 мл 40% раствора декстрозы с 5 мл 5% раствора аскорбиновой кислоты, аналептики, при необходимости — седативные ЛС. При угнетении дыхания — ИВЛ (нужно учитывать возможность развития токсического отека легких), при остановке сердца — непрямой массаж сердца.

При случайном попадании эфира в ЖКТ — вызывать рвоту, промыть желудок (8-10 л воды или 2% раствора натрия гидрокарбоната), дать выпить мелкоистолченный активированный уголь (2-3 ст.ложки), после чего вызвать повторную рвоту, а через 10-15 мин дать солевое слабительное. В дальнейшем — симптоматическое лечение.

Взаимодействие

Усиливает действие недеполяризующих миорелаксантов, анксиолитиков, антипсихотических, седативных и снотворных ЛС.

Минимальная альвеолярная концентрация снижается при одновременном применении динитроген оксида.

Применение

Фармакология

В медицине используется в качестве лекарственного средства , так как его влияние на нейронные мембраны и свойство «обездвиживать» ЦНС очень специфично и полностью обратимо. Применяется в хирургической практике для ингаляционного наркоза, а в стоматологической практике — местно, для обработки кариозных полостей и корневых каналов зуба при подготовке к пломбированию.

В связи с постепенным разложением диэтилового эфира, должны строго выдерживаться установленные сроки хранения. Для наркоза можно применять эфир только из склянок, открытых непосредственно перед операцией. По истечении каждых 6 месяцев хранения эфир для наркоза проверяют на соответствие требованиям.

Выдающийся отечественный хирург Н. И. Пирогов первым в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях и всего провел около десяти тысяч операций под эфирным наркозом.

Техника

Диэтиловый эфир — аэрозоль для быстрого запуска.Инструкция утверждает, что возможен запуск при температуре −48,3 °C

- Применяется как растворитель нитратов целлюлозы в производстве бездымного пороха, природных и синтетических смол, алкалоидов.

- Применяется как теплоноситель в криогенной технике, реже как компонент для хладагентов.

- Применяется как экстрагент для разделения плутония и продуктов его деления при получении и переработке ядерного топлива, при выделении урана из руд.

- Применяется как компонент топлива в авиамодельных компрессионных двигателях.

- При запуске бензиновых двигателей внутреннего сгорания в суровых зимних условиях.

В СССР выпускалась пусковая жидкость «Арктика», небольшое количество заливалось во впускной коллектор через карбюратор при снятом воздушном фильтре. Для армии выпускался эфир в алюминиевой запечатанной гильзе, перед использованием гильза протыкалась штык-ножом или отвёрткой. За рубежом выпускается «жидкость для запуска в холодные дни» в аэрозольном баллоне. Состав: диэтиловый эфир, индустриальное масло, пропеллент.

Механизм запуска ДВС в этом случае по большей мере компрессионный: смесь эфира с воздухом воспламеняется от сжатия уже при степени сжатия порядка 5—6. Потерявшие компрессию по разным причинам двигатели могут делать несколько оборотов на эфире, но на бензине, тем не менее, не работают.

История

В 13 веке известный испанский ученый Раймонд Луллий открыл диэтиловый эфир. Свойства его были описаны в 1540 году не менее известным научным деятелем Парацельсом. В 1846-м эфир впервые попробовали использовать в качестве наркоза. Операция, проведенная американским врачом Д. Уорреном с применением паров этого вещества, прошла успешно. Изобретателями наркоза считают стоматолога У. Мортона и его наставника — врача и химика Ч. Джексона.

Способы получения эфира в 16 столетии описал Валериус Кордус — известный ботаник и фармацевт родом из Касселя. С начала 18 века спиртово-эфирная смесь использовалась в качестве успокаивающего средства — это было предложение Фридриха Гофмана. Петербуржский аптекарь Томас Ловиц в 1796 году получил чистый диэтиловый эфир, формула которого, кстати, имеет два варианта (об этом немного позже). А вот принцип действия упомянутого вещества на организм человека обнародовал английский физик М. Фарадей, после чего в 1818 году была опубликована даже научная статья, посвященная этой теме.

Свойства

- Бесцветная, прозрачная, очень подвижная, летучая жидкость со своеобразным запахом и жгучим вкусом.

- Растворимость в воде 6,5 % при 20 °C. Образует азеотропную смесь с водой (т. кип. 34,15 °C; 98,74 % диэтилового эфира). Смешивается с этанолом, бензолом, эфирными и жирными маслами во всех соотношениях.

- Легко воспламеняется, в том числе пары; в определённом соотношении с кислородом или воздухом пары эфира для наркоза взрывоопасны.

- Разлагается под действием света, тепла, воздуха и влаги с образованием токсичных альдегидов, пероксидов и кетонов, раздражающих дыхательные пути.

- Образующиеся пероксиды нестойки и взрывоопасны, они могут быть причиной самовоспламенения диэтилового эфира при хранении и взрыве при его перегонке «досуха»

По химическим свойствам диэтиловый эфир обладает всеми свойствами, характерными для простых эфиров, например, образует нестойкие оксониевые соли с сильными кислотами:

-

- \displaystyle{ \mathsf{(C_2H_5)_2O + HBr \rightarrow ^+Br^-} }

Образует сравнительно стабильные комплексные соединения с кислотами Льюиса: (C2H5)2O·BF3

Метод использования анестетика

Диэтиловый и вообще эфир применяется для проведения наркоза при любых хирургических вмешательствах = операциях вне независимости от сложности и продолжительности. Возможно проведение масочного, мононаркоза эфиром или комбинированного многокомпонентного интубационного наркоза. Всё зависит от профессионализма анестезиолога.

Применяется анестетическое средство для анальгезии: в полуоткрытой системе во вдыхаемой смеси 2-4 об. % эфира анестетик оказывает поддерживающее действие и помогает отключить сознание. При 5-8% достигается поверхностный наркоз, при 10-12% — глубокая анестезия. Чтобы усыпить больного, зачастую требуется большая концентрация (20-25%). При использовании данного средства анестезия сравнительна безопасна, достаточно легко управляется.

Наблюдается хорошее расслабление скелетной мускулатуры. Если сравнивать с циклопропаном, хлороформом, фторотаном, то эфир никак не влияет на чувствительность сердечной мышцы к норадреналину и адреналину.

Вместе с этим, усыпление с его помощью для пациентов довольно-таки тягостное и длительное (зачастую по 15-20 минут). Примерно через полчаса по завершению подачи анестетика наступает пробуждение. Депрессия, которая обычно наблюдается после такой анестезии, может держаться пару часов.

Чтобы снизить рефлекторные реакции, перед выполнение процедуры пациентам обязательно вводится холинолитический препарат атропин. Чтобы снизить возбуждение, эфирная анестезия зачастую используется только после вводной анестезии барбитуратами. В ряде стран и больниц анестезию начинают с помощью закиси азота, после чего поддерживают ее с помощью эфира.

Последние исследования показывают, что использование лекарственных средств для расслабления мышц (миорелаксанты) во время проведения процедуры позволяет не только улучшить расслабление мускулатуры, но и существенно снизить объем анестетика, требуемого для поддержания наркоза.

Диэтиловый эфир: физические свойства

Своеобразный запах, низкая температура кипения простых эфиров — свидетельство слабого межмолекулярного воздействия, а это говорит о низкой полярности и отсутствии предпосылок к образованию водородных связей. В отличие от спиртов эфирам присущи более сильные электронодонорные свойства, что подтверждается значением потенциалов ионизации. Усиление этих особенностей связано с положительным индуктивным эффектом группы атомов, получающихся из алканов при удалении атома водорода.

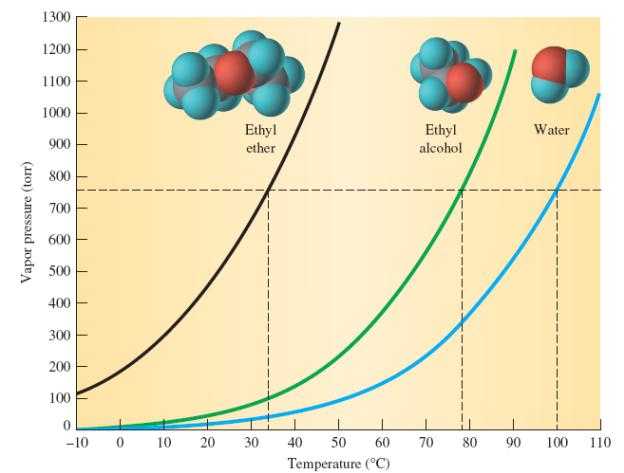

Температура кипения диэтилового эфира — 35,6 градуса по Цельсию (это гораздо ниже, чем у изомерных спиртов), а замерзания — 117 о С. Простые эфиры почти не смешиваются с водой. Объяснение этому довольно простое: они не способны образовывать водородные связи, поскольку их молекулы не имеют полярных связей. Плохо растворяется в воде и диэтиловый эфир, плотность которого по отношению к оксиду водорода составляет 0,714. Одной из особенностей рассматриваемого вещества является склонность к электризации. Вероятность возникновения разрядов статического электричества особо высока при переливании или сливе химсостава, в результате чего может произойти воспламенение. Пары эфира образуют с воздухом, который в 2,5 раза легче, взрывчатые смеси. Нижний предел взрываемости — 1,7%, а верхний — 49%. Работая с эфиром, не следует забывать, что его пары имеют свойство распространяться на большие расстояния без потерь способности к горению

Так что основная мера предосторожности — отсутствие вблизи открытого огня и прочих источников воспламенения

Простой эфир — малоактивное соединение, в разы менее реакционноспособное по сравнению со спиртами. Замечательно растворяет большую часть органических веществ, благодаря чему используется в качестве растворителя. Исключением не является и диэтиловый эфир. Физические свойства, равно как и химические, позволяют применять его в медицине и на производстве.

Простые эфиры в природе не встречаются — их получают синтетическим путем. Под воздействием кислотных катализаторов на этиловый спирт при повышенной температуре получается диэтиловый эфир (формула указана выше). Проще всего получить это вещество посредством перегонки смеси, состоящей из серной кислоты и спирта. Для этого ее необходимо разогреть до 140-150 градусов по Цельсию. Нам понадобится этиловый спирт и серная кислота (в равных пропорциях), пипетки, пробирки и газоотводные трубки.

Итак, после того как оборудование и реактивы подготовлены, можно приступать к проведению опыта. В пробирку (она обязательно должна быть сухой) необходимо налить 2-3 мл смеси спирта и кислоты и медленно нагреть. Как только начнется кипение, горелка убирается, а в горячую смесь при помощи пипетки по стенке пробирки добавляется от 5 до 10 капель этилового спирта. Протекающая реакция выглядит следующим образом:

- СН3—СН2—ОН (этилсерная кислота) + H2S04 СН3—СН2—OSO3H + Н2О;

- CH3—СН2—OSO3H + СН3—СН3—О;

- СН3—СН2—О—СН2—СН3(диэтиловый эфир)+ Н2SO4.

Об образовании диэтилового эфира свидетельствует появившийся запах.

Химические свойства

Для диэтилового эфира характерны все химические свойства простых эфиров. Итак, разберемся с этим вопросом подробнее. Это довольно инертное вещество. Основное отличие от сложных эфиров — отсутствие гидролиза, правда, есть и исключения. На холоде не взаимодействует с хлоридом фосфора, металлическим натрием и многими разбавленными минеральными кислотами. Несмотря на это, концентрированные кислоты (серная и йодоводородная) даже при низких температурах разлагают эти эфиры, а нагретый металлический натрий их расщепляет.

Эфир с неподеленными парами электронов взаимодействует с протоном сильной кислоты, в результате чего образуется неустойчивое оксониевое соединение:

Ацидолиз. Серная и йодоводородная кислоты, а также FeCl3 в ангидриде уксусной кислоты способны расщеплять простые эфиры. Химическая реакция выглядит так: CH3—CH2—O—CH2—CH3 + HJ → CH3—CH2—OH + J—CH2—CH3.

Реакция металлирования, получившая название реакции Шорыгина. Нагретый металлический натрий расщепляет диэтиловый эфир: C2H5-O-C2H5 + 2Na → C2H5ONa + C2H5Na

Относительная химическая инертность не препятствует эфирам при хранении на воздухе образовывать перекиси, что зачастую приводит к взрывам в конце перегонки.

Особые указания

Эфир для наркоза должен применяться только персоналом, обученным для проведения общей анестезии.

Ингаляционная эфирная общая анестезия должна не проводиться глубже III (1-2) уровня хирургической стадии.

При подаче больших концентраций эфира (10-25%) в период вводной общей анестезии вследствие раздражающего влияния могут появиться раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, ларингоспазм и слюнотечение (в настоящее время вводную эфирную анестезию применяют редко).

Для уменьшения вызываемых рефлекторных реакций и снижения гиперсекреции предварительно вводят атропин.

Пары эфира легко воспламеняются; с кислородом, воздухом, динитроген оксидом образуют в определенных концентрациях взрывоопасные смеси.

Предельно допустимая концентрация паров эфира в воздухе рабочей зоны равна 300 мг/куб.м.

При проведении общей эфирной анестезии по закрытой системе необходимо соблюдать меры, предупреждающие возможность взрыва.

С целью уменьшения возбуждения эфирную общую анестезию часто применяют после вводной анестезии барбитуратами. Иногда начинают введение в анестезию с помощью динитроген оксида, а эфир используют для поддержания общей анестезии.

Применение миорелаксантов позволяет усилить расслабление мускулатуры и значительно уменьшить количество необходимого для анестезии эфира — до 2-4 об.% (для поддержания общей анестезии при полуоткрытой системе).

Миорелаксирующее действие эфира не устраняется антихолинэстеразными ЛС.

Для общей анестезии можно применять эфир только из склянок, открытых непосредственно перед операцией (при воздействии света, воздуха, повышенной температуры и влаги в эфире образуются вредные продукты — перекиси, альдегиды, кетоны, вызывающие сильное раздражение дыхательных путей).

Частое вдыхание паров эфира вызывает лекарственную зависимость.

История

Возможно, что впервые диэтиловый эфир был получен в IX веке алхимиком Джабир ибн Хайяном либо алхимиком Раймундом Луллием в 1275 году. Достоверно известно, что он был синтезирован в 1540 году Валерием Кордусом, который назвал его «сладким купоросным маслом» (лат. oleum dulce vitrioli), поскольку получил его перегонкой смеси этилового спирта и серной кислоты, которая тогда называлась «купоросным маслом». Кордус также отметил его анестезирующие свойства. В 1680 году Роберт Бойль вторично синтезировал эфир. Затем в 1704 году Исаак Ньютон открыл эфир в третий раз, в поисках синтеза искусственного золота.

Название «эфир» было дано этому веществу в 1729 году Фробениусом.

В 1794 году эфир был испытан для вдыханий с целью уменьшения болей, а в 1795 году Томас Беддоус создал Медицинский пневматический институт для лечения различных легочных заболеваний газами. Такие газы тогда называли «искусственным воздухом».

Литература

- Бабаян Э. А., Гаевский А. В., Бардин Е. В. «Правовые аспекты оборота наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров» М.: МЦФЭР, 2000 стр. 148

- Гурвич Я. А. «Справочник молодого аппаратчика-химика» М.: Химия, 1991 стр. 229

- Девяткин В. В., Ляхова Ю. М. «Химия для любознательных, или о чём не узнаешь на уроке» Ярославль: Академия Холдинг, 2000 стр. 48

- Рабинович В. А., Хавин З. Я. «Краткий химический справочник» Л.: Химия, 1977 стр. 148

- Гауптман 3., Органическая химия, пер. с нем., М.: Химия, 1979, с. 332-40;

- Грефе Ю., Общая органическая химия, пер. с англ., т. 2, М., 1982, с. 289—353;

- Ремане X.,Kirk-Othmer encyclopedia, v. 9, N. Y., 1980, p. 381-92.